消息来源:《浙江日报》2012年6月1日第19版

南湖区为嘉兴市主城区,位于浙江省北部杭嘉湖平原,自古以来就是“丝绸之府、鱼米之乡”,享有“江东一大都会”的美誉。这里气候宜人、物产丰富,黑陶、竹刻等传统特色产品长销不衰,水中奇品南湖菱和“中华老字号”五芳斋粽子更是闻名全国。南湖区是江南著名的历史古城、文化名城、水都绿城,物华天宝,人杰地灵,历代名人辈出,文化底蕴深厚,是中国革命红船的启航地、马家浜文化的发源地、儒商文化的发祥地。

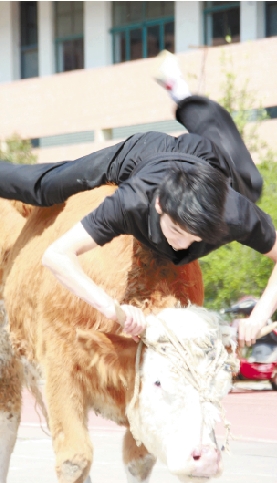

威武浑厚、响彻心扉的牛角声,膘肥体壮、斗志昂扬的大黄牛,有勇有谋、身着盛装的掼牛士。电光火石之间,大黄牛被掼牛士摔倒在地……嘉兴南湖边,掼牛,或者说中国式斗牛,已随着大运河的水波,流传几百年。

时光荏苒,岁月的变迁并没有让掼牛消亡,却让人们发现更多的可能性。从一项传统民族体育活动,发展到国家级非物质文化遗产项目,再到明日举行的首届“中国掼牛”全国邀请赛。一路走来,历史的风风雨雨在它身上留下深深浅浅的印记,浸润几代人的心血与汗水,终成就今天的新颜。

“掼牛”作为嘉兴的国遗项目,除了具备绝佳的技术性和观赏性,更体现了嘉兴本土农耕文化特色和武学精神。集文明、和谐、观赏、竞技于一身的嘉兴掼牛,因其野性十足,力与美、刚与柔交融而更彰显出其特殊魅力。相信“掼牛”能以此为契机,成为全国首创的新型体育旅游、竞技项目,实现竞技性与传统性有机统一,公益性与市场化完美结合,最终完成走出国门,“牛到海外”的理想。

承于祖

经过几十年的沉浮和蹉跎,在历史的风浪中,嘉兴掼牛艰难地保住了那一息飘摇的火种,迎来了转机。作为传承人的韩海华,以一种前所未有的雷霆之势,出现在了大家视线中。

1954年7月,韩海华出生在嘉兴,从小习武。“内练一口气,外练筋骨皮”。在他的手中,经过他数十年的“雕琢”,“掼牛”已经超越了传统意义上的体育项目,成为了国家级非物质文化遗产。

简单的几句话背后,无数的故事和辛酸喷涌而来。

1982年,在内蒙古举行的第二届全国少数民族运动会上,韩海华与两名助手,身披红色披风,牵着一条膘肥体壮的大黄牛,一进赛场就吸引了所有人的目光。

当天,秋雨霏霏,场地泥泞,牛身滑腻。与牛相搏半个多小时后,这头野性十足的壮牛已经怒不可遏。随即,韩海华用一记灵巧的扛摔,把壮牛重重地摔倒在地,全场观众叹为观止。至此,嘉兴掼牛在全国打响了第一炮。

当时,韩海华还是嘉兴市冶金机械厂的一名普通工人。虽然斩露头角,但生活还是要继续。

随后,韩海华又带着“掼牛”参加了第三届、第四届全国少数民族运动会。至此,韩海华被誉为“中国式斗牛第一人”,嘉兴掼牛也迎来了一片广阔的天地,国内多家媒体开始报道嘉兴掼牛,引起了全国人民的关注。

时间继续推移。1991年,在广州举行的中华百绝博览会上,韩海华的徒弟甘岗,第一次上场掼牛。看到喷着粗气、来势汹汹的牛,刚满20岁的甘岗感到了发自内心的害怕。没几分钟,甘岗就被牛甩了出去,受伤下场。这是后来被称作“擒风手”的甘岗的第一次亮相。

回到宾馆,徒弟们惊人的饭量让韩海华吃不消。“当时广州物价高,我们在宾馆偷偷包牛肉大馄饨,最多的一顿吃了120个,最少的也吃了70多个,博览会当时开了一个月,大家天天都要表演,虽然津贴不少,但依旧吃不起,只好让几个徒弟先回来”,说起当时的窘境,韩海华记忆犹新。

传于人

渐渐地,在政府的支持和扶持下,韩海华创办了嘉兴武术摔跤队、嘉兴市武术队、嘉兴市摔跤队、嘉兴市柔道队,受聘担任了嘉兴武警部队散打、擒拿格斗教官,嘉兴学院学生武术协会总教练,向武术爱好者传授武学。期间,他带领弟子参加了众多国内外比赛,获得了200多枚金牌。

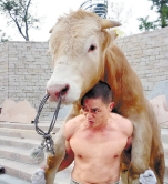

金牌数量惊人,但在韩海华的心目中,始终放不下掼牛。“嘉兴掼牛是凭着勇敢、力量和智慧,赤手空拳与牛搏斗,靠灵活和技巧的运用将牛掼倒。因此,其观赏性非常强。而且,徒手掼牛,不伤害牛,也体现了人与动物、人与自然和谐相处”,韩海华说。

“有武术内功托底,有摔跤的灵活性,有硬气功的爆发力,牛就可以被快速制服。”因此,做中国掼牛士,首先要成为“武林高手”。在韩海华的影响下,弟子中逐渐涌现出不少掼牛士。

小伙子张华新是嘉兴职业技术学院的体育教师,自幼喜爱武术,目前正在跟随韩海华学习“掼牛”功夫。这次首届“中国掼牛”全国邀请赛,张华新和学院的几位老师组成了勤禾掼牛队参赛。

近日,张华新有空就苦练掼牛。在韩海华的武馆里,常常能听到牛的怒吼声。

上场之前,张华新在膝盖、手肘上戴上了护具。面对一头刚刚拉来的1000斤的壮牛,张华新开始移动脚步。他的身高超过180厘米,这条牛刚好到他的腰。张华新迅速抓住两只牛角,而牛不安地扭动头部。顺着牛角,他抱住了牛头,试图用肩膀将牛掼倒。但牛明显感觉到了人的意图,开始左右跑动,并不肯抬起头。张华新也只好跟着在场上跑动。移动中,张华新瞅准了牛的松懈,瞬间发力,抱住牛头、摔倒一气呵成,牛侧身倒地,张华新也被巨大的力量带倒在地。

科班出身的张华新觉得,“这也是体育运动的一种,人徒手对抗野兽,可算是极限体育。我很喜欢这项运动,和牛斗智斗勇斗力,把牛掼倒的那一瞬间特别爽,也经常在学校里向大家介绍”。

在众多弟子中,张华新属于入门较晚的。最著名的,是“风雨雷电”四大弟子。擒风手甘岗,平时是镜框厂老板,一到场上就变成了有勇有谋的掼牛士。20年过去了,甘岗的掼牛技术越发精湛,而其他弟子的职业也五花八门,房地产经纪、服装厂老板、医生、老师,只要有时间,弟子们都会来到韩海华的武馆。掼牛的每一次表演,每一次蜕变背后,都有着大家的集体讨论。

兴于众

满怀着关于掼牛的光荣与梦想,结合自己多年来的经验,韩海华和弟子们对掼牛进行了很多改良,增加了其观赏性和竞技性。同时,在背景音乐的运用、民族服饰的设计制作上也花了很多功夫,使得该项目呈现出了深厚的文化底蕴。

2007年,为了申报嘉兴市非物质文化遗产,韩海华找来了徒弟,自己垫资采访与嘉兴掼牛有渊源的老人并拍摄记录视频,完成多篇有关老人回忆材料,收集自己早年掼牛时各方媒体报道的资料。2008年6月,嘉兴掼牛被列入“嘉兴市第二批非物质文化遗产保护项目名录”。嘉兴市人民政府为嘉兴掼牛制定了五年保护计划。

自娱自乐始终不是大家的目标。韩海华和弟子们都希望,掼牛能成为嘉兴市民文化生活的一部分,让更多的市民感受掼牛之美。

2009年10月18日,大家第一次美梦成真。在南湖区经过改造的凌公塘文化主题公园内的下沉式广场里,韩海华带着4名高徒,为几百名市民表演了掼牛。

从未看过掼牛的市民们看得目瞪口呆,随即爆发出一阵热烈的掌声。而这样的场景,已经成为现在节假日嘉兴市一抹必不可少的风景。截至2011年底,韩海华带着弟子们为嘉兴市民带来了近40场演出。

掼牛士们的努力,得到了嘉兴市民们的交口称赞。看完表演后,退休工人胡奇梅表示,自己从没在现场看过这么有力量、有美感的表演,掼牛士的动作起伏、与牛僵持时的紧张,与牛搏斗时的惊险,往往为这激动人心的一幕捏一把汗。希望掼牛能像嘉兴粽子一样,也成为嘉兴的地标。而90后中学生沈心宇也表示,从没想过人和牛以这种方式搏斗,最后又毫发无损地退场。这和现在这种破坏自然、破坏环境的行为形成了鲜明的对比,应该倡导这种精神。

2011年,掼牛被列入国家级非物质文化遗产名录。明天,首届“中国掼牛”全国邀请赛将拉开帷幕。

一切准备就绪,大赛近在眼前。而韩海华,早已经想到了更遥远的未来。

电子版链接:http://zjdaily.zjol.com.cn/html/2012-06/01/content_1542243.htm?div=-1